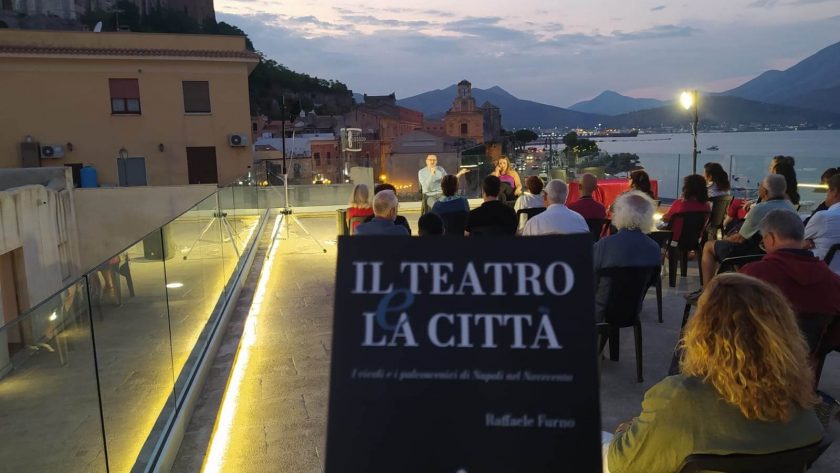

Mentre la 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia accoglieva la pellicola “Qui rido io” di Mario Martone dedicata al grande attore teatrale Eduardo Scarpetta, la terrazza della batteria “La Favorita” di Gaeta – una dimensione, dunque, molto meno roboante, ma appassionata e qualificata – faceva da cornice all’esordio letterario del testo “Il teatro e la città – I vicoli e i palcoscenici di Napoli” del professore e drammaturgo teatrale Raffaele Furno.

La contemporaneità degli eventi mi ha spinto a credere che sia lecito pensare come sipari serrati e scene silenti a causa della pandemia da Covid-19 abbiano in qualche modo, più che spento, sospeso gli sguardi delle platee, ma permettendo – paradossalmente – al teatro di guardare a se stesso.

Così immagino Toni Servillo studiare il suo copione e Furno cominciare a scrivere il suo libro proprio da lì, da quel Felice Sciosciammocca che ruppe con la staticità della maschera dell’ultimo grande Pulicinella – Antonio Petito – mentre dalla frattura storica del 1861 partiva la “modernità” del Teatro Napoletano: una tradizione, una scuola, una passione, in cui “napoletano” è aggettivo di qualificazione e non limitazione geografica.

Nelle pagine di Furno si passa dal velluto rosso su i vizi e le virtù della nuova borghesia canzonata da Scarpetta a quello sulla miseria umana compresa e portata in scena dal realismo di Raffaele Viviani. In seno a questa virata teatrale emerge il “vicolo”, ormai divenuto la realtà più prossima della comunità più autentica, con i suoi spazi condivisi, le sue regole e il suo linguaggio e a cantarlo è la criticata e snobbata “sceneggiata” con il popolare e significativo paradigma di “isso, essa e o’malamente”.

Mentre il palcoscenico è occupato dal sottoprelatariato urbano, il Teatro Napoletano finisce nelle mani – ma anche nella mimica facciale e corpale – di Eduardo De Filippo. Uno spaccato miliare, un personaggio imprescindibile con le sue meravigliose opere – “Filumena Marturano”, “Natale in casa Cupiello”, “Napoli Millionaria”, “Il berretto a sonagli” solo per citarne alcune- che abbandona il “vicolo” ( vicolo San Liborio, in “Filumena Marturano”, è uno dei rarissimi ritorni al “vico”) per piazzarsi nei luoghi della borghesia e costruire i suoi profondi ritratti maschili – capifamiglia con l’ultima parola/battuta – per dire tutto e niente – ma essenzialmente “inetti” – e femminile, donne forti, apparentemente moire in grado, dunque, di tessere sorti famigliari ed individuali, ma incapaci di compiere l’azione fino in fondo.

De Filippo segna il Teatro Napoletano come pochi altri, divenendo tradizione, e solo dopo molti anni “eredità” in concezioni come quella di Antonio Latella. Ne deriva che i figli teatrali degli anni settanta/ottanta che vivono un’ibridazione tra tradizione e nuova sensibilità contemporanea hanno spesso bisogno di prenderne le distanze per guardare avanti, altrove.

Si sostanzia l’ “irrequitezza” di Roberto De Simone, del post-terremoto, delle speculazioni e di una Napoli percorsa da nuova frattura, un nuovo “trauma” che diventa – più che un nuovo ordine – un rinnovato disordine, percepito come sterile, al punto da consacrare nel teatro il “travestitismo” e i “deportati” di Annibale Ruccello e Enzo Moscato.

Furno conclude il suo viaggio a cavallo tra il ventesimo ed il ventunesimo secolo che va da una dimensione corale all’individualismo come affermazione di sé e della propria libertà. E’ il momento di esperienze come quella dei “Teatri Uniti” nato dall’unione di “Falso Movimento” di Mario Martone, “Teatri dei Mutamenti” di Antonio Neiwiller e il “Teatro Studio di Caserta” di Toni Servillo.

Connubi che oggi ci regalano momenti artistici come “Qui rido io”.